Dans cet article, Frère Phap Dung souligne l’aspiration de Thầy et sa vision concernant les communautés spirituelles résidentielles en tant que service et refuge pour la société.

Bâtir la Sangha est la plus noble des tâches.

— Thich Nhat Hanh

Cher.e.s ami.e.s sur le chemin,

Ces derniers temps, le mot “village” a beaucoup occupé mes pensées, inspiré par l’utilisation de ce terme par notre cher maître dans l’appellation ‘Village des Pruniers’, le tout premier centre de pratique en Occident qu’il a fondé. Il a choisi le mot “village” plutôt que des termes tels que “monastère”, “temple” ou “centre de méditation”. De nombreux monastères vietnamiens bien connus, tels que Thiền Viện Trúc Lâm (Centre de méditation de la forêt de bambous) ou Chùa Từ Hiếu (Temple de la piété filiale compatissante), portent ces termes traditionnels dans leur nom.

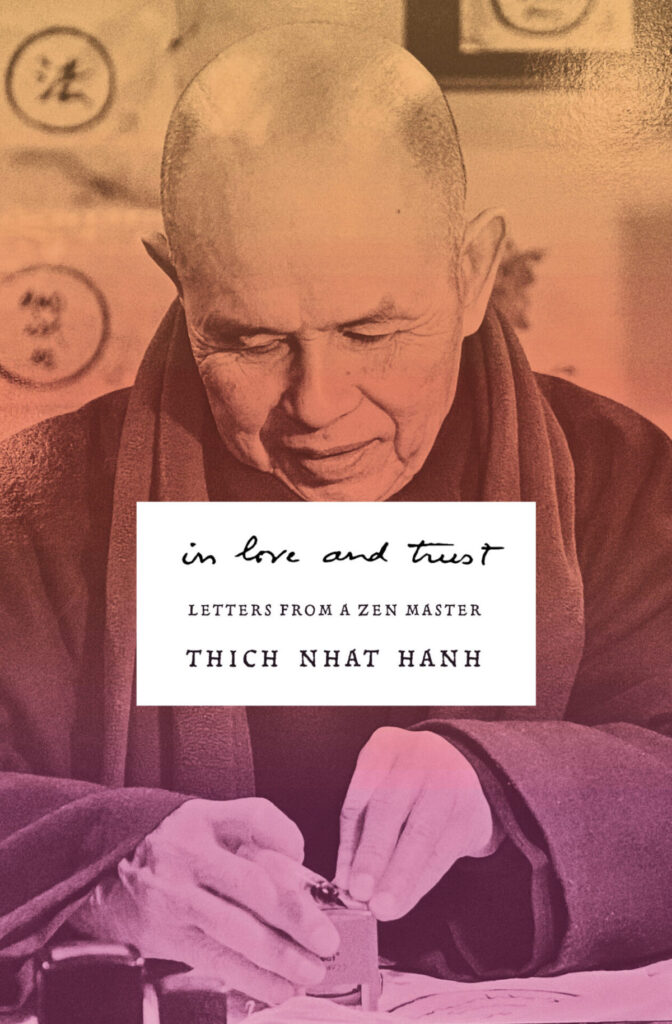

Lorsque j’ai été ordonné au Village des Pruniers en 1998, Thầy était déjà bien connu en Occident, et le Village des Pruniers était devenu un centre de pratique de la pleine conscience très populaire, et non plus uniquement un lieu de rassemblement pour réfugiés vietnamiens. Le Village des Pruniers était tout ce que je connaissais, et je considérais son nom comme allant de soi, sans y prêter beaucoup d’attention. Jusqu’à ce que je lise récemment une lettre intitulée Non-Action, écrite par notre maître en 1973 à son jeune frère monastique Chau Toan, dans laquelle Thầy réfléchissait aux coopératives villageoises créées par le peuple juif en Israël au début du XXe siècle. Cette lettre faisait partie d’un recueil récemment compilé et publié sous le titre In Love and Trust par Parallax Press.

Dans cette lettre, Thầy s’inspire des communautés coopératives juives (les moshav ovdim et les kibboutz) qu’il a découvertes en Israël, imaginant un modèle de village ancré dans une vie spirituelle consciente, l’entraide et la solidarité, ainsi qu’un mode de vie éthique et durable. Il distingue également sa vision de ces nouvelles communautés des coopératives socialistes du passé en soulignant qu’elles seront constituées sur la base du volontariat et qu’elles incluront une dimension spirituelle.

Je suis convaincu que lorsque notre cher maître Thầy a bâti notre communauté, il a délibérément choisi le nom de Village des Pruniers de manière à refléter son aspiration profonde, nourrie depuis la guerre du Vietnam, à créer un centre de refuge bien plus vaste qu’un temple ou un monastère, un modèle progressiste pour le développement social. Après la guerre et son exil du Vietnam, Thầy a fondé le Village des Pruniers en Occident afin de concrétiser sa vision d’une communauté vivante et dynamique, où le monastère n’est qu’un élément essentiel mais intégré d’une vision sociétale plus large. Cette vision, que j’appelle la voie du village, ou làng quê en vietnamien, vise à bâtir une communauté qui dépasse les structures religieuses traditionnelles, offrant un modèle holistique pour vivre de manière consciente et spirituelle, proche de la nature, avec un soutien mutuel et une responsabilité collective.

Je pense que sa vision était de reproduire la vie traditionnelle des villages vietnamiens, comme en témoigne son utilisation du mot « hameau », ou xóm en vietnamien, pour décrire les différentes communautés qui composent le Village des Pruniers, telles que Xóm Mới ( Hameau Nouveau) et Xóm Thượng ( Hameau du Haut). Ces termes, xóm et làng, sont ancrés dans la culture villageoise vietnamienne, où ils désignent les différents secteurs qui composent une communauté interconnectée. Làng signifie village, ou thôn en sino-vietnamien, comme dans Mai Thôn (nom officiel du Village des Pruniers), où mai signifie prune. Quê signifie campagne et évoque un mode de vie rural simple, profondément lié à la terre, à la communauté et à la nature. Làng quê est un terme touchant qui évoque une vie simple, interconnectée, empreinte d’attention et de responsabilité mutuelle.

Cet article vise à prolonger le message de Thầy, en considérant et en explorant cette notion de mode de vie villageois, làng quê, et en invitant finalement toutes nos sanghas à envisager la possibilité de former des communautés résidentielles comme prochaine étape dans la réalisation de la vision de notre maître.

Bref historique et inspiration

J’ai toujours ressenti une grande force et une grande inspiration lorsque j’entendais Thầy, dans nombre de ses enseignements, décrire nos sanghas comme des communautés de résistance. Il considérait la sangha comme une force collective qui résiste non seulement à la négativité extérieure et aux discours pessimistes de la société moderne, mais aussi aux obstacles intérieurs qui obscurcissent notre perception des merveilles de la vie. Thầy reconnaissait que le monde encourage souvent la peur, la colère, la séparation et le consumérisme, qui nous empêchent de voir l’interdépendance et la beauté de l’existence et de notre espèce humaine. En cultivant la pleine conscience, la compassion et l’attention collective, la sangha résiste à ces forces, créant un environnement où les merveilles de la vie (l’amour, la joie, la paix) peuvent être reconnues, nourries et partagées. Cette résistance ne s’oppose pas aux personnes, mais aux schémas mentaux et aux structures sociales néfastes qui perpétuent la souffrance, la déconnexion, la haine et la division. Il nous a encouragé·es à former des sanghas et à créer des centres de pratique qui incarnent l’esprit même du mode de vie villageois, qu’il a appelés « communautés de vie consciente ».

Je pense que la vision initiale de Thầy en matière de changement social reste tout aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était pendant la guerre. À mesure que s’accélèrent la technologie et l’urbanisation, nous sommes nombreux à ressentir une solitude, un isolement et un désespoir croissants. La société moderne nous sépare souvent de nous-mêmes, des autres et de la Terre nourricière, laissant derrière elle un vide spirituel, en particulier à l’ère numérique des gadgets, des smartphones et des réseaux sociaux. La santé mentale de nos familles et de notre société est inextricablement liée à la façon dont nous avons organisé nos villes, nos quartiers et nos communautés, ainsi qu’à la mentalité individualiste que notre culture promeut depuis longtemps. Il est devenu normal que les voisins ne se connaissent pas ; on connaît cette attitude fréquente : « Votre côté de la pelouse, c’est votre affaire, pas la mienne ». Pendant ce temps, les médias populaires continuent à alimenter les divisions, la méfiance et la haine. Il faudra vraiment tout un village pour résister à cette culture du désarroi et du désespoir.

Thầy avait prévu ces défis et proposait une réponse pratique et compatissante, ancrée dans la vie communautaire et la pratique spirituelle. Alors que la méditation et la pleine conscience gagnaient en popularité, Thầy a souligné le rôle essentiel de la Sangha, qu’il considérait comme tout aussi importante que les deux autres joyaux : le Bouddha et le Dharma. Il a continué à diriger de grandes retraites, afin d’offrir aux participant·e·s une expérience directe de ce sentiment de solidarité villageoise, malgré la désapprobation suscitée par ces grands rassemblements. Thầy comprenait le pouvoir de l’énergie collective pour la guérison et la transformation, reconnaissant la nature interdépendante de l’individu et du collectif. Il nous invitait constamment à embrasser la noble tâche de bâtir la communauté bien-aimée, une vision partagée par le révérend Martin Luther King. Thầy proclamait que l’accent mis au XXe siècle sur l’individualisme consumériste devait désormais céder la place à l’appel du XXIe siècle en faveur de communautés d’inter-être (ou de communautés de résistance consciente) si nous voulons survivre en tant qu’espèce. « Bâtir la Sangha est la tâche la plus noble1 », nous encourageait-il souvent.

L’engagement de Thầy à construire une communauté et à faire revivre le mode de vie villageois vietnamien n’est pas un idéal abstrait ou une nostalgie romantique, mais un modèle incarné et pragmatique pour notre époque, dont un pays souffrant des ravages de la guerre avait grandement besoin (en l’occurrence le Vietnam). On imagine aisément qu’en temps de guerre, il n’y avait pas de place pour les rêves idéologiques, mais seulement pour des solutions concrètes et applicables, capables de redonner espoir et un but à un peuple vietnamien en proie à la tourmente. Le terme làng quê suggère un amour profond pour les valeurs simples de la campagne, l’esprit de solidarité tendre de la communauté villageoise. Ce renouveau ne marque pas un retour sentimental à un passé agricole prémoderne, mais offre plutôt une réponse claire et pertinente aux crises les plus pressantes d’aujourd’hui : la solitude, le désespoir, la séparation, la peur, la haine et l’angoisse climatique.

Le mode de vie villageois allie des pratiques spirituelles de libération et de responsabilité collective à un engagement social actif et à un mode de vie éthique exemplaire. C’est le réseau caché du mycélium qui maintient l’esprit de la communauté villageoise. Cet esprit nous invite non seulement à rêver d’une société meilleure, mais aussi à la construire par nos mains et nos cœurs, en devenant le changement que nous souhaitons voir dans le monde : une société saine, équilibrée et compatissante. De cette manière, le village ou sangha devient un corps vivant du Dharma, une expression tangible du chemin de l’éveil, incarnant notre nature de Bouddha, et nous guidant vers un mode de vie plus conscient, plus résilient et plus inclusif. Comme l’a proposé Thầy, le prochain Bouddha ne sera pas un individu, mais une communauté vivant et pratiquant ensemble dans l’harmonie et la conscience.

Si vous connaissez l’anglais, nous vous invitons à découvrir l’article complet de Frère Phap Dung : Thích Nhất Hạnh’s Vision: The Village Way as the Beloved Community of Engaged Buddhism.

In Love and Trust: Letters from a Zen Master (un nouvel ouvrage qui vient de paraître chez Parallax Press).

- Thích Nhất Hạnh, “True Transmission“, (la véritable transmission), magazine américain The Mindfulness Bell 81 (2019): 6-15. ↩︎